スーパーやコンビニでよく目にする「無添加食品」という言葉。なんとなく体に良さそう、安全そうと感じる一方で、具体的に何を意味するのかご存じですか?

実は「無添加」という表示には明確な法律上の定義がなく、メーカーごとに解釈が異なるケースもあります。

この記事では、無添加食品の基本的な意味や基準、注意すべき表示の落とし穴、初心者でも失敗しない選び方のコツを、最新情報とともにわかりやすく解説します。

無添加食品の意味とは?

無添加=「一切添加物を使っていない」ではない

一般的に「無添加食品」とは、保存料や着色料などの特定の添加物を使っていない食品を指します。

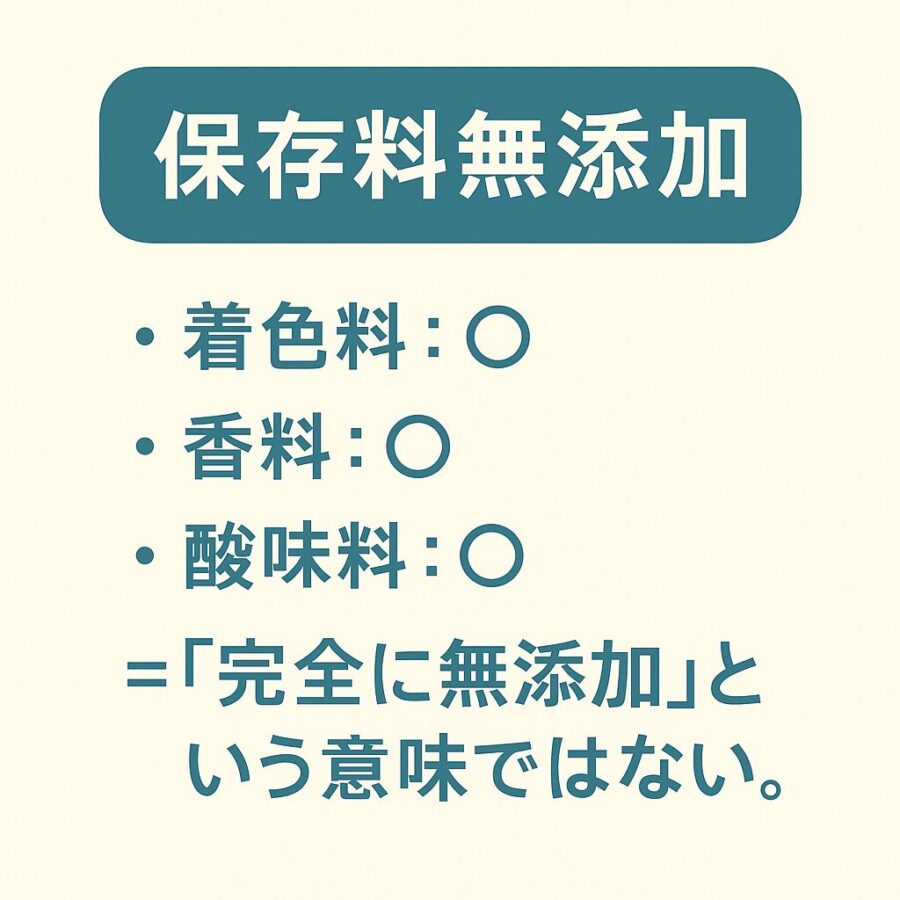

しかし、「完全に添加物ゼロ」という意味ではなく、実際には「〇〇無添加」と限定的に使われるのが大半です。

例えば「保存料無添加」と書かれていても、香料や酸味料は入っていることがあります。

消費者庁の見解

消費者庁は「無添加表示をする際には、何が無添加なのかを明確に表示することが必要」としています。

つまり、ただ「無添加」と大きく書かれているだけでは不十分で、対象成分が具体的に示されていない表示は誤解を招く可能性があります【消費者庁:食品表示に関するガイドラインより】。

誤解されやすい例

- 「無添加=安全」→ ×:天然成分でもアレルギーや過剰摂取のリスクはある

- 「自然食品=無添加」→ ×:自然由来の素材を一部使用していても、添加物が併用される場合は多い

- 「発酵食品=無添加」→ ×:市販のヨーグルトや味噌には甘味料や安定剤が加えられることもある

👉 関連記事:無添加調味料とは?基準と注意点

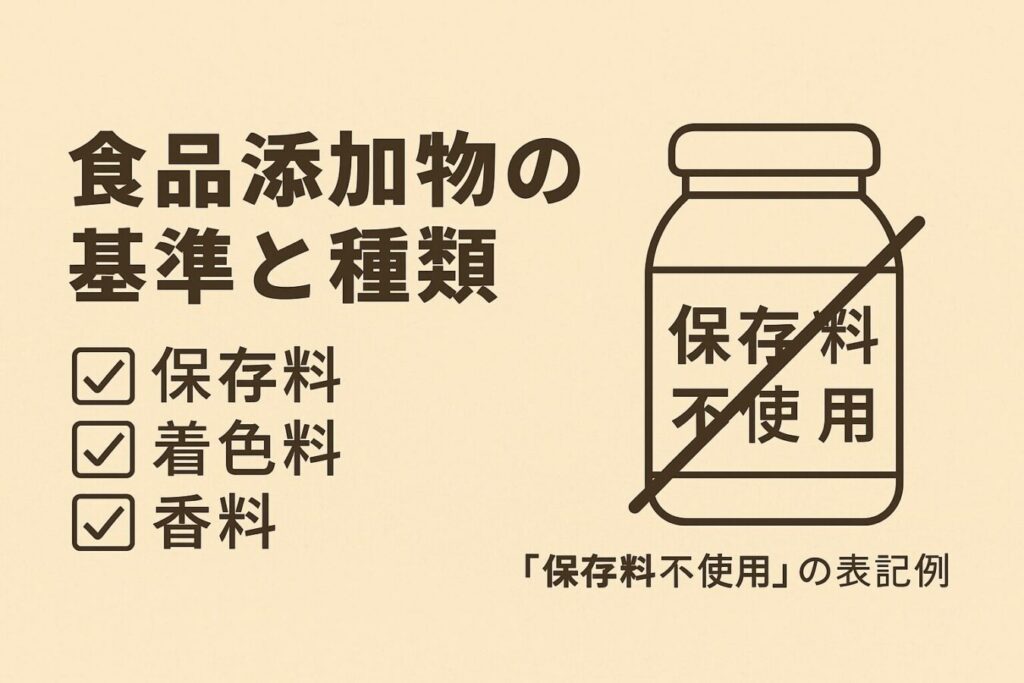

食品添加物の基準と種類

厚生労働省の食品添加物リスト

食品添加物は指定添加物(合成添加物)・既存添加物(天然由来)・天然香料・一般飲食物添加物の4分類に整理されています。

日本で使用が認められている添加物は約1500種類以上あり、その中で安全性が確認されたもののみ流通しています。

主な種類と役割

- 保存料:細菌やカビの繁殖を防ぐ(例:ソルビン酸)

- 甘味料:カロリーオフのために人工甘味料を利用(例:アスパルテーム、スクラロース)

- 着色料:見た目を良くする(例:カロチノイド、タール色素)

- 香料:風味を加える(例:バニラ香料、柑橘オイル)

- 乳化剤・増粘剤:口当たりや分離防止に使う(例:レシチン、キサンタンガム)

メリット

デメリット

👉 関連記事:【2025年最新】本当におすすめできる無添加調味料15選

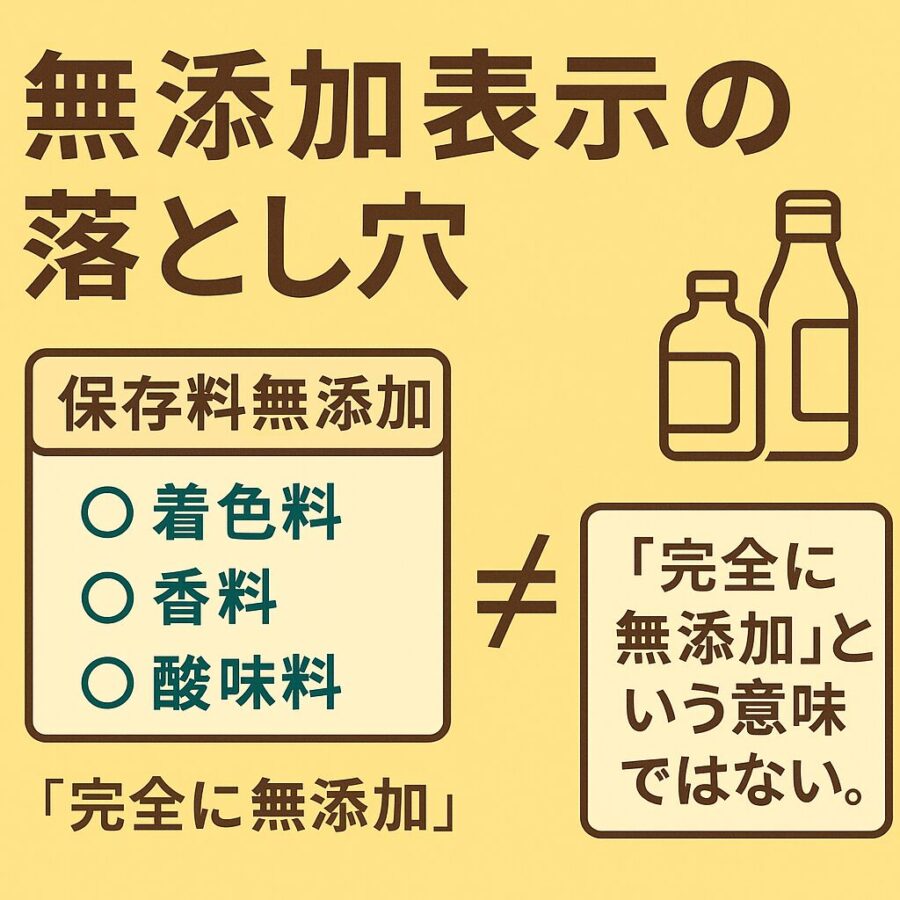

無添加表示の落とし穴

ラベルの読み方

食品表示法では、使われた添加物は原則として表示義務があります。ただし例外も存在します。

- キャリーオーバー:原材料に含まれていて最終製品には効果を示さない場合、表示義務なし

- 加工助剤:製造中に使用するが最終製品に残らないものは表示義務なし

よくある「落とし穴」例

- 保存料無添加 → 着色料・香料が入っている

- 化学調味料無添加 → 酵母エキスやタンパク加水分解物は使用されている

- 手作り風・自然派 → 実際には香料や安定剤を追加

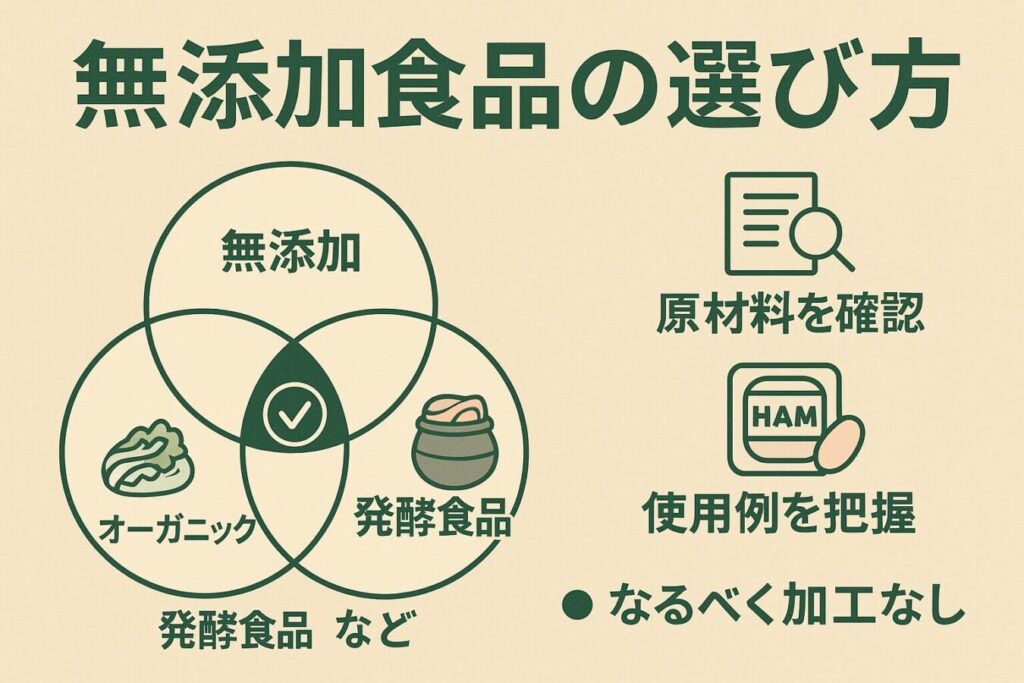

無添加食品の選び方【初心者向けコツ】

- 原材料表示を確認する

→ シンプルで短い原材料のものを優先。 - 毎日使う食品から切り替える

→ 調味料(味噌・醤油・だし)が最も効果的。 - 保存方法に注目

→ 冷蔵や冷凍の方が保存料を使わずに済むケースが多い。 - ブランドの透明性を重視

→ 添加物の有無や製法を公式サイトで開示しているメーカーは安心。 - 完全無添加を求めすぎない

→ 長期保存や価格とのバランスも考慮することが大切。

👉 関連記事:スーパーで買える無添加ドレッシングまとめ

まとめ

無添加食品とは、特定の添加物を使っていないことを示す場合が多く、必ずしも「一切の添加物ゼロ」を意味するわけではありません。

消費者庁や食品表示法が定めるルールを理解し、ラベル表示を読み解く力を身につけることが大切です。

初心者が取り入れるなら、まずは味噌・醤油・だしなど毎日使う調味料からの切り替えが効果的。

保存方法や製造元の透明性を意識し、必要以上に「無添加神話」にとらわれず、生活に無理なく取り入れることが健康的な食生活につながります。

コメント