「無添加」と書かれた食品を選べば安全——そう信じていませんか?

実は“無添加”という言葉に法律上の厳密な定義はありません。

パッケージの大きな文字だけで判断すると、期待と違う中身を選んでしまうことも。

この記事では、無添加食品の考え方、食品添加物の種類と役割、表示ルールの読み解き方、よくある誤解、そして毎日の買い物で役立つ“実践的な選び方”まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

無添加食品とは?本当の定義と誤解されやすいポイント

- 無添加=“特定の添加物を使っていない”という表示のことがほとんど。

例:「保存料無添加」=保存料は不使用だが、着色料・香料などは使っている可能性あり。 - 「完全無添加」という言い切りは根拠の明示が必要。曖昧な強調は不当表示に該当するおそれ。

- 天然=安全ではありません。天然素材でもアレルギーや過剰摂取による不調は起こり得ます。

- 表示の主語に注意:「○○無添加」「△△不使用」など、“何が対象か”が具体的かを確認。

- 無添加は製造・加工の設計思想であり、栽培方法(オーガニック)や製法(発酵)とは別概念。

よくある誤解の例

- 「無添加ハム=すべての添加物ゼロ」→ ×(発色剤は不使用でも、品質保持目的の成分が別に入ることあり)

- 「自然派=無添加」→ ×(自然由来の素材を一部使っていても、添加物を併用している商品は多い)

👉 関連:

- 無添加調味料とは?基準とラベルの見方(初心者向け)

- 【2025年最新】本当におすすめできる無添加調味料15選

食品添加物の基礎:種類と役割を知ろう(代表例つき)

食品添加物は「食品の安全性・保存性・おいしさ・見た目・栄養」などを安定させるために使われます。

ここでは店頭でよく出会う代表カテゴリを、目的別に整理します。

保存料・日持ち向上に関わるもの

- 保存料:微生物の増殖を抑え腐敗を防ぐ(例:ソルビン酸)

- 酸化防止剤:油脂やビタミンの酸化を防ぎ風味・色調を維持(例:ビタミンC)

- pH調整剤:微生物が増えにくい環境をつくる

味や香り・食感に関わるもの

- 甘味料:低カロリーのものも多い(例:アスパルテーム、スクラロース、ステビア)

- 香料:香りづけ(バニラ、柑橘、ミントなど多様)

- 着色料:見た目を整える(合成・天然の双方がある)

- 増粘剤・安定剤・ゲル化剤:とろみ・口当たり・分離防止(例:キサンタンガム)

- 乳化剤:水と油を均一に混ぜる

機能性・補助用途

- 栄養強化剤:鉄・カルシウム・ビタミンなどを補う

- イーストフード/改良剤:パン生地の性状や発酵を安定

メリット

- 長期保存・流通の安定、食品ロス削減

- 価格と品質の安定(季節・産地差の吸収)

- 色・香り・食感・栄養の補強で“選択肢”が広がる

デメリット/懸念

- 複数製品を通じた“総摂取量”の把握が難しい

- 一部成分は過剰摂取の懸念や体質による相性が話題になりやすい

- 表のキャッチコピーだけでは実態が読み取りにくい

表示ルールの要点:ラベルを読むコツ

買い物時に効く“実践的な読み方”をまとめます。まずは裏面の原材料名欄へ。

- 配合順:含有量の多い順に並ぶ

- 特定の添加物不使用:表面の「○○無添加」は対象が何かを確認

- アレルゲン表示:該当する場合は必ず確認(小麦、卵、乳など)

例外規定に注意

- キャリーオーバー:原材料由来で最終製品に効果を示さない程度に残る成分は表示不要のことがある

- 加工助剤:製造工程で使用・除去され、最終製品に残留しないものは表示不要

→ 「書いてない=一切使っていない」ではない点が重要。気になる場合は、メーカーのFAQや問い合わせで補足確認を。

“安全強調”の言い回しにも注意

- 「完全無添加で絶対に安心」など、過度な断定は誤認リスク。

- 比較表示(○○より安全、××より低リスク等)には根拠の明示が必要。

👉 関連:

- スーパーで買える無添加ドレッシングまとめ

- はじめての“ラベル読み”超入門(図解)

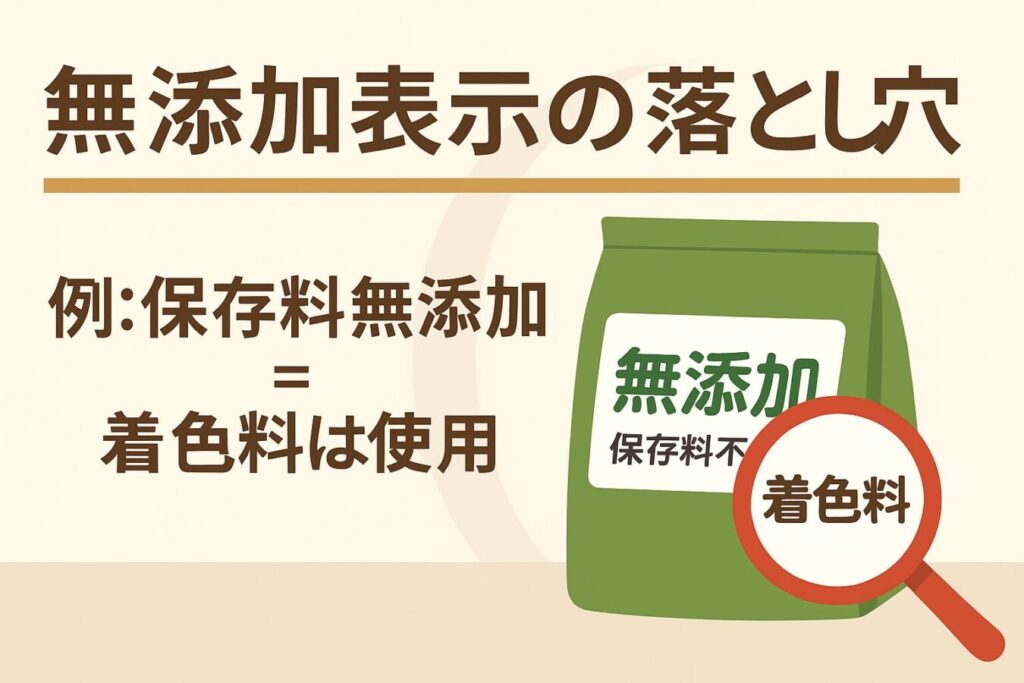

無添加表示の落とし穴:具体例とチェックリスト

よくあるパターン

- 保存料無添加:保存料は不使用だが、香料・着色料・酸化防止剤は入ることがある

- 自然派:自然由来の素材を一部採用していても、添加物併用は珍しくない

- “手作り風”訴求:見た目や言葉の印象に引っぱられない(裏面で実体を確認)

- 発酵食品=無添加の思い込み:市販の味噌・ヨーグルトでも甘味料・安定剤が入る製品はある

5秒チェックリスト

・表面の「○○無添加」は対象が具体的か原材料名欄の前半に添加物が並んでいないか

・香り・色・食感の調整剤(香料・着色料・増粘剤など)を総合的に評価

・冷蔵・賞味期限:不便さ(短期消費)とのトレードオフを理解

・家族の体質(アレルギー・胃腸)と摂取頻度を考える

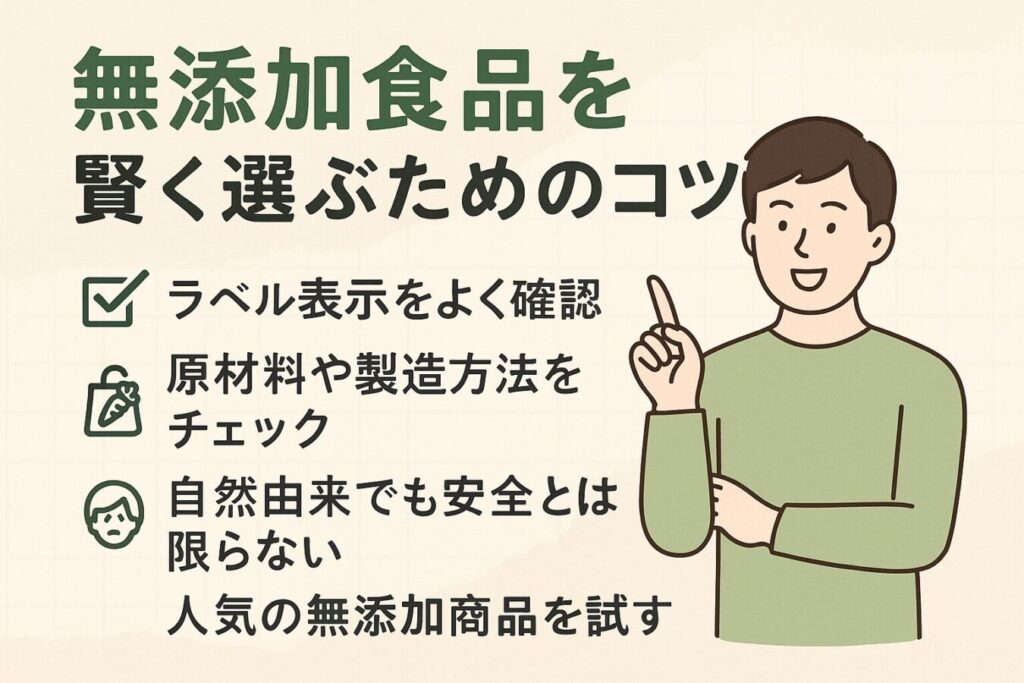

無添加食品を賢く選ぶための実践コツ

1) “ゼロ探し”より“避けたい対象を明確に”

“完全無添加”探しに疲弊しないで、自分(家族)が避けたい成分を決める。

例:小さな子どもには合成着色料・合成甘味料は極力避けるなど、優先順位を先に決める。

2) 基本は“シンプル設計”を選ぶ

原材料が短く、見慣れた素材中心の製品から試す。

(例)味噌=大豆・米(麦)麹・食塩、ドレッシング=油・酢・塩・胡椒 など。

3) 家で“加える”形に寄せる

風味を足したいときは、後から自宅で(レモン果汁、香辛料、だし)。

“工場で入れる”より“食卓で足す”に発想転換すると添加物の摂取を抑えやすい。

4) 無添加×冷凍の活用

急速冷凍で鮮度保持する製品は、保存料に頼りにくい。

“日持ち短い=悪”ではなく、保存方法の選択でカバー。

👉 関連:

- スーパーで買える“無添加ドレッシング”おすすめ

- 味噌・醤油・だし:無添加調味料の選び方

無添加・オーガニック・発酵食品の違い(サクッと整理)

- 無添加食品:特定の添加物を使わない設計。

例)無添加ハム、無添加ドレッシング。 - オーガニック食品:栽培・飼養管理の基準(有機JAS等)を満たす有機食品。

例)有機野菜、有機米。 - 発酵食品:微生物の働きで保存性や風味を高めた食品。

例)味噌、納豆、ヨーグルト、キムチ。

「有機大豆で仕込み、添加物不使用の味噌」は、オーガニック×無添加×発酵を満たす理想系。

一方、発酵食品でも甘味料や安定剤が入る市販品はあり、発酵=無添加ではない点に注意。

よくある質問(FAQ)

Q. “無添加=安全”と考えていい?

A. 一概には×。天然でも体質に合わないことはあります。大切なのは対象成分・総摂取量・頻度の視点。

Q. 「無添加」と書いてあるのに原材料が長いのはなぜ?

A. 保存料は不使用でも香料・着色料・増粘剤など他の添加物が入ることがあります。対象の絞り方に注目。

Q. 何から見直すと効果的?

A. 調味料(味噌・醤油・だし・油・酢)から。使用頻度が高く、日々の摂取量に直結します。

Q. コスパは悪くなる?

A. 製品次第。無添加でも冷凍・小容量・EC活用で、ロス減+鮮度維持による実質コスパ改善は可能。

👉 あわせて読みたい:

- 【2025年最新】本当におすすめできる無添加調味料15選

- スーパー別:無添加で買いやすい定番商品まとめ

- レモン炭酸水の効果と正しい飲み方(美容・健康・ダイエット)

まとめ:ラベルを“読む”力が、最強の安心になる

“無添加”はゼロ宣言ではなく、多くの場合対象限定の不使用を意味します。

だからこそ、表のキャッチコピーより、裏の原材料名欄が主戦場。

家族にとって避けたい対象を最初に決め、シンプルな設計の定番を“まず1つ”置き換える。

これだけで日々の総摂取量は着実に改善します。

無理なく、続けられる選択を。

今日の買い物カゴから“ちょっといい”を積み重ねていきましょう。

※ 行政・表示ルールは要点を一般向けに整理しています。

詳細は各公的機関の最新情報をご確認ください。

(例:消費者庁「食品表示に関するガイド」「景品表示法」、厚生労働省「食品添加物」 等)

コメント