「無添加食品」という言葉をよく目にするけれど、実際にはどのような基準で「無添加」と言えるのかご存知でしょうか?

体に優しいといわれる一方で、法律上の明確な定義は存在せず、商品ごとに考え方が異なるケースもあります。

この記事では、無添加食品の意味、食品添加物の種類、注意すべきポイントを整理しながら、正しく選ぶための知識を解説します。

さらに日常生活で役立つ「無添加調味料」や「スーパーで買える無添加商品」も紹介します。

無添加食品とは?本当の定義と誤解されやすいポイント

私たちがスーパーやコンビニでよく目にする「無添加」という言葉。

体に優しそう、安心できそうというイメージを持つ人も多いですが、実際にはその定義は一枚岩ではありません。

ここでは、「無添加=安全」とは言い切れない理由、法律や行政の立場、表示に潜む落とし穴を整理しながら、消費者が正しく理解すべきポイントを解説します。

無添加=安全とは限らない理由

「無添加」というと「一切の食品添加物を使っていない」と考えがちですが、実際には「特定の添加物を使っていない」という意味で使われるケースがほとんどです。

例えば「保存料無添加」と書かれていても、香料や着色料など他の添加物は使用されている場合があります。

また、天然素材であってもアレルギーを引き起こすことはあるため、「天然=安全」「無添加=絶対に健康的」とは言えません。

つまり、無添加だからといってリスクがゼロになるわけではないのです。

食品表示法や消費者庁の見解

日本では食品表示法によって食品の表示に関するルールが定められています。

しかし「無添加」という言葉そのものには厳格な基準が存在しません。

消費者庁も「無添加表示は、どの添加物を使っていないのかを正確に明記する必要がある」としており、誤解を招くような表示は禁止しています。

たとえば「無添加」とだけ書かれた商品は曖昧であり、正しくは「保存料無添加」「着色料不使用」といった具体的な表現が求められています。

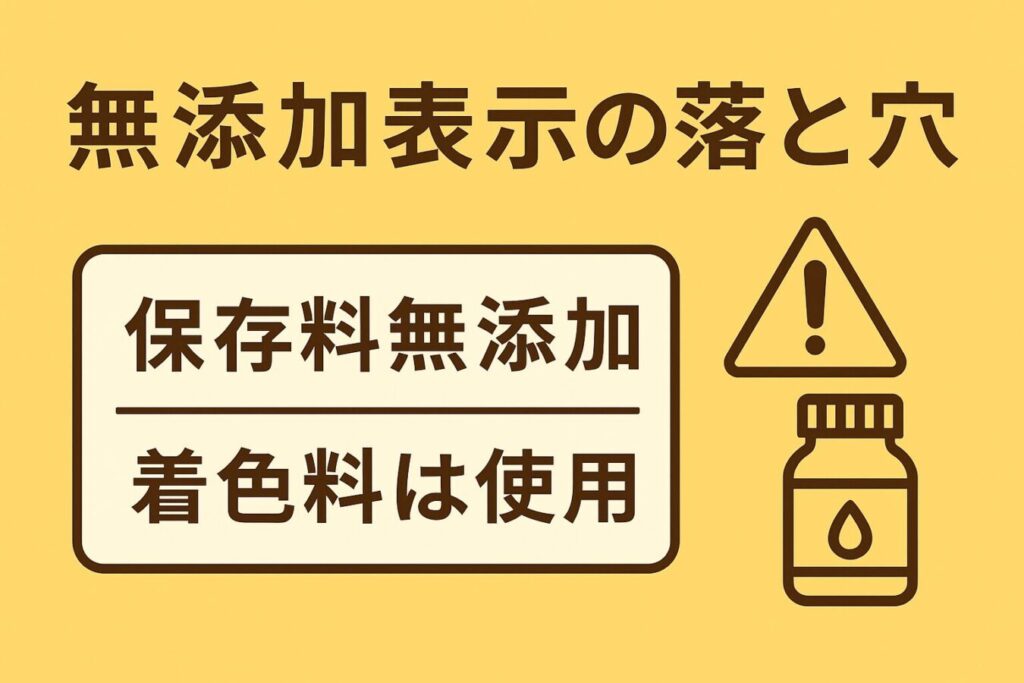

無添加表示の落とし穴

消費者が最も注意すべきなのが「無添加表示の落とし穴」です。

例えば「保存料無添加」と大きく表示されたお菓子でも、香料や甘味料、乳化剤などは普通に使われていることがあります。

つまり「保存料は使っていないが、別の添加物は入っている」というケースです。

これを見落とすと「完全無添加の商品」と勘違いしてしまいます。

パッケージの表面だけでなく、必ず裏面の原材料表示を確認する習慣が重要です。

スーパーやコンビニで見かける「無添加」ラベルの意味

近年の健康志向ブームで、スーパーやコンビニには「無添加」と書かれた食品が数多く並ぶようになりました。

ですが、その多くは「部分無添加」に過ぎません。

たとえば「無添加ハム」は発色剤や保存料を使っていない代わりに、日持ちは短めになります。

消費者にとってはメリットもある反面、保存性が落ちることで扱いに注意が必要です。

また、同じ「無添加」でもメーカーごとに基準が違うため、必ずしも横並びで比較できるわけではありません。

したがって「無添加」という言葉を鵜呑みにせず、どの成分が不使用なのかを自分で確かめることが大切です。

👉 内部リンク

詳しくは 「無添加調味料とは?基準と注意点 」の記事でも解説しています。

食品添加物の種類と役割を知ろう

食品表示法や消費者庁の見解

日本における「無添加食品」という言葉には、実は明確な法律上の定義が存在しません。

そのため、メーカーや販売者によって「無添加」の解釈や使い方が微妙に異なるのが現状です。

消費者庁や厚生労働省は食品表示について一定のルールを定めていますが、それは「無添加」という言葉そのものではなく、主に「食品添加物の表示義務」に関する規制です。

つまり、「どの添加物を使用しているか、あるいは使用していないかを正しく表示すること」が法律で求められているのです。

無添加表示は「特定の添加物不使用」を意味する

多くの人が「無添加=一切の添加物を含まない」と誤解しがちですが、実際には「特定の添加物を使用していない」という意味であることがほとんどです。

例えば「保存料無添加」と表示された商品は保存料を使っていないことを示していますが、着色料や香料など別の添加物が含まれているケースは珍しくありません。

消費者庁は、こうした曖昧な表現が誤認を招く恐れがあるため、商品パッケージには「どの添加物が無添加なのか」を明示するように求めています。

このように「無添加」という言葉は必ずしも「ゼロ添加」を意味しないため、ラベルだけを見て安心せずに裏面の原材料表示をチェックすることが重要です。

食品表示法による義務とガイドライン

食品表示法では、使用した添加物について以下のようなルールを定めています。

- 表示義務:保存料、甘味料、着色料、香料、酸化防止剤など主要な添加物はすべて記載する必要がある。

- キャリーオーバー規定:加工途中で添加物が食品に残らない場合は、表示を省略してよい。

- 加工助剤:製造工程で使用するが、最終的に食品には残らない場合は表示不要。

このようなルールがあるため、たとえ「無添加」と書かれていても、実際には製造過程で何らかの添加物が使われている可能性もあるのです。

つまり「表示義務がない=完全に無添加」というわけではなく、見えない形で使用されているケースもあるため注意が必要です。

消費者庁の指導と事例

消費者庁は、無添加表示に関して誤解を与える表現を問題視しており、過去には景品表示法違反(不当表示)として指導や措置命令を出した事例もあります。

たとえば「無添加=安全で健康に良い」と消費者に思わせる広告表現や、「完全無添加」と強調しているにもかかわらず、一部の添加物が使用されていた場合は不当表示とされます。

このような背景から、消費者庁は企業に対して「どの成分を無添加にしているのかを明確に示すこと」「安全性を過度に強調しないこと」をガイドラインとして提示しています。

無添加表示の落とし穴(例:保存料無添加=着色料は使用)

私たちが食品を選ぶとき、「無添加」という文字はとても強いインパクトを持ちます。

パッケージに「無添加」と大きく書かれていれば、それだけで「体に優しそう」「安心できる」と感じてしまうのは自然なことです。

しかし、この「無添加表示」にはいくつもの落とし穴があり、誤解を招きやすいのが実情です。

ここでは、よくある誤認の例と注意点を整理していきます。

保存料無添加でも他の添加物は使われている

もっとも典型的な落とし穴が「保存料無添加」と記載された商品です。

確かに保存料は使われていないのですが、その代わりに香料、甘味料、着色料、酸化防止剤などが普通に含まれている場合があります。

つまり「保存料だけが入っていない」のであって、完全に無添加というわけではありません。

消費者が「無添加=一切の添加物不使用」と誤解すると、健康のために選んだつもりが、実際には別の添加物を摂取している可能性があるのです。

「完全無添加」という言葉の危うさ

さらに注意が必要なのが「完全無添加」と強調された表現です。

法律上、「完全無添加」に明確な基準はなく、表示の仕方によっては景品表示法違反にあたるケースもあります。

消費者庁は「無添加という表現は、どの添加物を使用していないのかを具体的に示すことが必要」としており、過去には「完全無添加」と謳った商品が行政処分を受けた例もあります。

つまり「完全無添加=安全安心」というイメージは必ずしも正しいとは限らないのです。

「自然派=無添加」ではない

もう一つの誤解が「自然派」と「無添加」が同じ意味だと考えてしまうことです。

パッケージに「ナチュラル」「自然派」と書かれていても、それが無添加を意味するとは限りません。

実際には「自然由来の素材を一部使っているだけ」だったり、「人工的な添加物を減らしているに過ぎない」場合もあります。無添加と自然派は似て非なる言葉であり、安易に混同してはいけません。

まとめ買い・冷凍食品での落とし穴

無添加と書かれた冷凍食品やお惣菜でも注意が必要です。

例えば「無添加のお弁当」と書かれていても、調理工程で加工助剤やキャリーオーバー成分が含まれている場合があります。

加工助剤は製造過程で使われても最終食品に残らなければ表示義務がないため、パッケージには書かれません。

つまり「表示がない=使っていない」ではなく、「残っていないから書かなくてよい」というだけなのです。

消費者ができる対策

こうした落とし穴を避けるには、以下のポイントを押さえることが有効です。

・「無添加」の対象が何かを確認する(保存料?着色料?香料?)

・裏面の原材料表示を必ずチェックする

・「完全無添加」「自然派」などの強調表現に惑わされない

・保存性や価格も含めてバランスで判断する

消費者庁や専門機関も繰り返し注意喚起していますが、「無添加=安全」という思い込みを捨て、自分で判断できる知識を持つことが最も大切です。

食品添加物の種類と役割を知ろう

日本で使用されている食品添加物は、厚生労働省によって安全性を審査され、認可されたもののみが使用されています。

2025年時点で、その数は約1500種類以上に及び、保存料や甘味料、着色料、香料など日常的に目にするものから、加工助剤や栄養強化のための添加物まで多岐にわたります。

ここでは代表的な食品添加物の種類と、そのメリット・デメリットを整理してみましょう。

保存料

保存料は食品の腐敗を防ぎ、賞味期限を延ばす目的で使われます。

ソルビン酸や安息香酸ナトリウムなどが代表例です。

パン、漬物、清涼飲料水などに広く使用されています。

保存料があることで輸送や長期保存が可能になり、消費者にとっても「いつでも購入できる」という利便性が高まります。

甘味料

甘味料は砂糖の代替として使われることが多く、人工甘味料と天然甘味料に分けられます。

アスパルテームやスクラロースなどの人工甘味料は低カロリーであり、糖尿病患者やダイエット中の人に適しています。

一方で、ステビアのような天然甘味料も広く利用され、健康志向の人に人気です。

着色料

食品を鮮やかに見せるために使われるのが着色料です。

赤色○号や黄色○号といった合成着色料のほか、ベニコウジやカロチノイドといった天然着色料もあります。

見た目の美しさを演出することで、消費者の購買意欲を高める役割があります。

香料

食品に香りや風味を与えるために使用されるのが香料です。

バニラ香料や柑橘系の香料などはお菓子や飲料に欠かせません。

香料によって食品の風味が豊かになり、同じ原材料でも「美味しそう」と感じさせる効果があります。

食品添加物のメリット

食品添加物には以下のような大きなメリットがあります。

・長期保存が可能になる:保存料や酸化防止剤により、食品の鮮度を保てる

・コストダウン:安定した品質を保ちながら、大量生産・流通を可能にする

・味の安定化:甘味料や香料により、季節や原材料のばらつきに左右されず一定の味を提供できる

・消費者の選択肢を広げる:彩りや風味を付けることで多様な商品が楽しめる

食品添加物のデメリット

一方で、デメリットやリスクも指摘されています。

・健康リスクの懸念:一部の合成添加物については、過剰摂取が健康被害につながる可能性が研究で示唆されている

・摂りすぎ問題:単体では安全とされても、日常的に多種類を摂ることで体への影響が不明な部分がある

・消費者の誤解:「着色料無添加=他の添加物も不使用」と誤解してしまうなど、表示の理解不足による選択ミス

ラベル表示の読み方に注意

日本の食品表示法では、使用した添加物は基本的に記載しなければなりません。

しかし「キャリーオーバー」や「加工助剤」の場合は、表示義務が免除されるケースがあります。

- キャリーオーバー:製造工程で使われた添加物が最終食品に残らない場合

- 加工助剤:製造の過程では使用するが、完成食品に影響が残らない場合

これらは表示されないため、「無表示=無添加」とは限らないのです。

健康志向で人気の無添加食品

最近では以下のような無添加食品が人気を集めています。

- 無添加ドレッシング:素材の味を生かしたシンプル調味料

- 無添加味噌:大豆・米麹・塩のみを原料とする伝統的発酵食品

- 無添加冷凍食品:急速冷凍で鮮度を保ち、保存料を使わないもの

無添加食品は保存性に劣ることもありますが、その分「素材のままの味わい」が楽しめるのが魅力です。

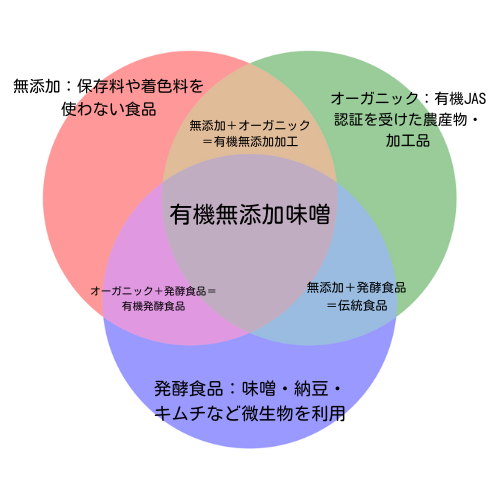

無添加食品・オーガニック食品・発酵食品の違い

無添加食品

食品添加物を極力使わずに作られた食品。例として「無添加ハム」「無添加ドレッシング」などがあります。

ただし、保存料や着色料を省いていても、香料や甘味料が加わっている場合があるため、原材料表示の確認が欠かせません。

オーガニック食品

農薬や化学肥料を使用せず、生産基準に基づいて栽培された有機食品。例として「有機野菜」「有機米」があります。有機JAS認証によって基準が保証されていますが、加工の段階で添加物が使われる場合もあるため、無添加と必ずしも同じではありません。

発酵食品

微生物の働きによって保存性や風味を高めた食品。例として「味噌」「納豆」「ヨーグルト」「キムチ」などがあります。発酵そのものは無添加で行われますが、製品によっては風味調整のために香料や甘味料が加えられていることもあります。

3つの食品を比較したイメージ

- 無添加食品:添加物を極力使わない(例:無添加ハム、無添加ドレッシング)

- オーガニック食品:農薬や化学肥料を使わず生産された有機食品(例:有機野菜、有機米)

- 発酵食品:微生物の働きで保存・風味を高めた食品(例:味噌、納豆、ヨーグルト)

3つが重なる食品の例としては「有機栽培された大豆を使い、無添加で作られた味噌」があります。

これはオーガニック×無添加×発酵の条件をすべて満たす商品です。

👉 内部リンク

「実際のおすすめ商品は 無添加食品と調味料のおすすめガイド に詳しくまとめています。」

まとめ

無添加食品とは「添加物を一切含まない食品」というよりも、「特定の添加物を使わない食品」と理解するのが現実的です。

表示ルールを正しく読み取り、自分や家族にとって安心できる食品を選ぶことが大切です。

特に調味料や日常的に使う食品は、無添加を選ぶことで添加物の摂取量を減らすことが可能です。

無添加という言葉に惑わされるのではなく、商品の裏側を知ることが、本当の意味での「安全で美味しい食生活」につながります。

コメント